【2025年版】医師国家試験・CBT対策|組織学完全攻略ガイド

医師国家試験予備校が教える組織学の頻出ポイントと効率的な勉強法

組織学(Histology)とは – 医師国家試験での位置づけ

導入

組織学は、顕微鏡レベルで人体を構成する組織や細胞を観察・理解する学問です。解剖学が「マクロの構造」を扱うのに対し、組織学は「ミクロの構造」を対象とし、臓器の機能と直結した知識を提供します。

学生が苦手とする理由は、顕微鏡像に見られる細かな構造を区別して覚える必要があること、そして多様な染色像を暗記しなければならない点にあります。

しかし、病理学や臨床医学と密接に関連し、CBT・国試では病理像を始めとして幅広く出題される科目となります。特に「正常組織の知識を前提に病理像を理解する」流れは避けて通れず、基礎から臨床をつなぐ橋渡しとして重要な科目です。

医師国家試験・CBTで問われる組織学の全体像

組織学の学習範囲は、各臓器を構成する基本的な組織型の理解に整理されます。

上皮組織

単層扁平上皮(肺胞や血管内皮)、単層立方上皮(腎尿細管)、単層円柱上皮(消化管)、多列線毛上皮(気道)、重層扁平上皮(皮膚、口腔、食道)など種々の上皮組織を扱います。上皮の種類と機能は主にCBTで繰り返し問われています。

結合組織

線維芽細胞や膠原線維、弾性線維などが含まれ、臓器や周囲の間質を支持、形成する役割を担っています。脂肪組織や軟骨、骨も広義の結合組織に含まれており、とくに靱帯の構造や軟骨の種類、骨の分類等はCBTや整形外科分野での出題が目立ちます。

筋組織

骨格筋、心筋、平滑筋に大別されます。横紋の有無や随意性の違いはCBTでは頻出ポイントです。以上3つの構造の違いなどはCBTに頻出であり、臨床医学では筋ジストロフィーなどの神経筋疾患での病理像が出題されやすいです。

神経組織

主にニューロンとグリア細胞の分類や中枢神経系、末梢神経系の相違点等について学びます。神経細胞の樹状突起や軸索、シナプスの構造はCBTの基礎医学範囲で特に出題されやすい分野となっています。アストロサイトやオリゴデンドロサイトなどグリア細胞の機能も超頻出分野となっています。シナプスの接続やシナプス連絡の機構については神経内科分野の病態理解に必須となります。

循環器系組織

血管壁の構造(内膜・中膜・外膜)や動脈壁の構造による分類について学びます。動脈と静脈の構造的差異は臨床範囲でも重要なものであり、必ず出題される範囲となります。毛細血管の種類(連続型・有窓型・洞様毛細血管)もCBTで主に臓器別機能と関連付ける形式で出題されます。

リンパ系組織

リンパ節、脾臓、胸腺、扁桃の構造を主に学びます。リンパ節の構造は免疫学とも関連し、リンパ濾胞の分布や胸腺の皮質・髄質の構造などはCBTで出題されやすいテーマです。また、リンパ腫の鑑別に当たり、臨床科目の血液内科ではリンパ節生検の組織像が出題されることがあります。

組織学の時点で正常像を正確に理解しておくことが病理学での異常像理解に直結するため、組織学での理解が今後の臨床医学の理解にも深く関わっていきます。

医師国家試験・CBT頻出ポイント(過去問分析)

1. 上皮の種類と分布

CBTでは「この部位を覆う上皮は何か?」という形式で繰り返し問われます。また、国家試験では生検組織像として出題されることがあり絶対に落とせない知識問題となります。

2. 消化管の層構造

消化管はほとんどの部位で粘膜、粘膜下層、固有筋層、漿膜の四層構造を持ちます。消化管毎によるの構造の微妙な違いは画像問題や知識問題としてCBT・国家試験通じて問われやすい知識となっています。

3. リンパ組織と免疫

リンパ節や胸腺、脾臓の組織像が提示され各部位に存在する細胞を問う問題はCBT・国家試験を通じて出題されます。また、リンパ腫の生検像は血液内科学と深く関連するテーマのため繰り返し出題されています。

4. 血管の構造

動脈は中膜が発達し、静脈は外膜が厚く弁を持つ点が特徴です。毛細血管には連続型(脳、筋)、有窓型(腎糸球体)、洞様型(肝臓、脾臓、骨髄)があり、それぞれ臓器特性と関連付けて出題されます。特にこの分野はCBTでは頻出であり、特に毛細血管の構造と臓器の結びつきは高頻度で出題されます。

5. 筋組織と臨床

骨格筋は随意的で横紋構造を持ち、心筋は介在板を持つ点が特徴です。平滑筋は横紋を欠き不随意に働きます。この3種類の筋肉の構造の違いや機能の相違点、支配神経は筋疾患や心筋梗塞、不整脈の理解に直結するため、CBTの組織学や病理学、や国試の臨床問題で問われる知識となります。

6. 神経組織

中枢神経の支持細胞であるアストロサイト、オリゴデンドロサイト、ミクログリア、末梢神経のシュワン細胞の対応関係は必ず整理しておくべき事項です。脱髄疾患(MS、ギラン・バレー症候群)とも関連するため、支持細胞の知識は神経内科分野の理解に必要なものです。

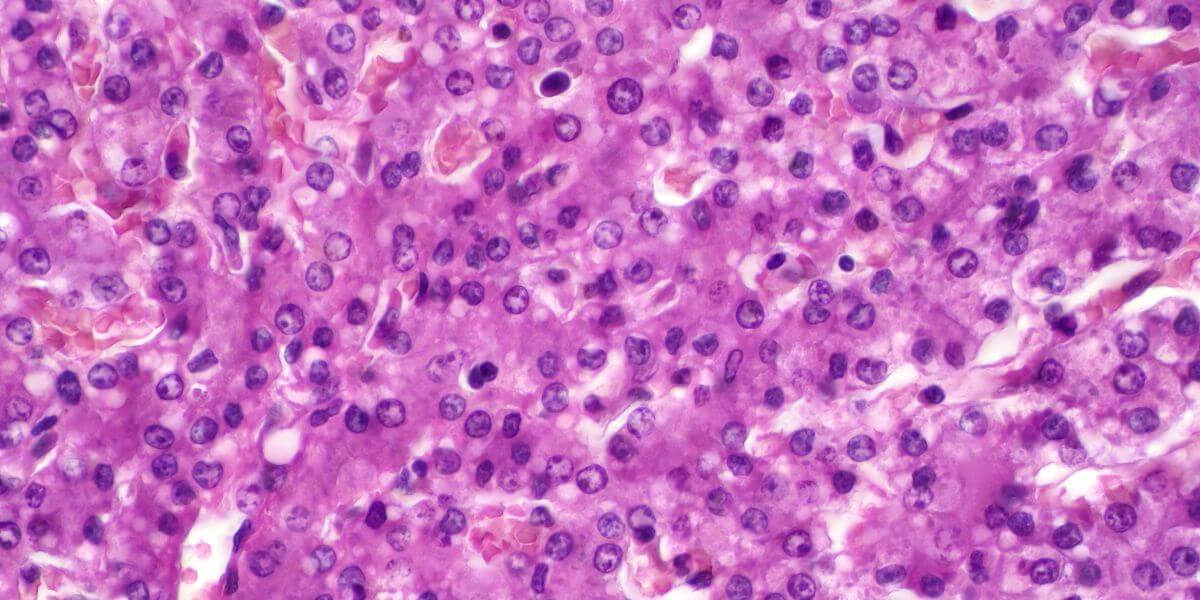

7. 染色像問題

H-E染色での組織像を問う問題は毎年出題されています。例えば「小腸の絨毛を示す顕微鏡像」や「胸腺の皮質と髄質を区別する画像」が代表です。写真問題に慣れておくことが必要です。

医師国家試験合格に向けた組織学の勉強法

組織学を効率よく学ぶには、まず正常組織の顕微鏡像を繰り返し見ることが大切です。大学の実習や教科書付属の画像を活用し、特徴的な構造を「形で覚える」ことが有効です。

次に、部位ごとの比較学習を意識しましょう。例えば消化管の層構造を一枚の表にまとめ、胃・小腸・大腸の違いを並べて整理すると記憶に残ります。

また、免疫学や病理学と横断的に学ぶと理解が深まります。リンパ節や胸腺の構造を学んだら、直後に免疫応答の仕組みと関連づける、心筋の構造を学んだら病理の心筋梗塞像とつなげる、といった工夫です。

さらに病理学を学習する際に正常像と異常像の比較を行うことで組織学、病理学の双方から知識を深めることが可能となります。

まとめ – 医師国家試験における組織学攻略のポイント

組織学は、顕微鏡レベルでの人体の構造を理解する学問であり、病理学や臨床医学に直結します。

国試では上皮の種類、消化管の層構造、リンパ組織や血管の特徴、神経組織の支持細胞などが頻出です。暗記の負担が大きい分野ですが、画像学習と比較整理を徹底することで確実に得点源にできます。

特に、この後学ぶ病理学では、この正常組織の知識がそのまま病態理解の土台となります。