【2025年版】医師国家試験勉強法|免疫学を体系的に攻略する完全ガイド

医師国家試験・CBT対策において、免疫学は多くの医学部生が苦手とする科目の一つです。本記事では、医師国試・CBT免疫学の頻出ポイントと効率的な勉強法を、現役医学部生や国試浪人生向けに体系的に解説します。

- 医師国家試験・CBT免疫学の出題傾向

- 免疫学の苦手を克服する勉強法

- 抗体の種類とアレルギー分類の暗記法

- 自己免疫疾患・サイトカインの頻出ポイント

- MHCクラスⅠ・クラスⅡの理解

免疫学(Immunology)- 医師国試・CBT対策の要

導入

免疫学は、人体が異物を認識し排除する仕組みを理解する学問です。自然免疫と獲得免疫の二本柱を中心に、抗原抗体反応、免疫細胞の機能、サイトカインネットワークなどを学びます。医学部生が苦手としやすい理由は、目に見えない分子・細胞レベルの現象を扱うため抽象的であること、また関与する細胞や分子が膨大で相互作用が複雑なためです。しかし、臨床では感染症・自己免疫疾患・移植医療・腫瘍免疫など幅広い分野に直結し、CBT・国試では必ず出題される範囲となります。とくに自己免疫疾患や免疫不全症は臨床問題として繰り返し扱われ、免疫学の理解があるかどうかで得点差がつく分野です。

医師国家試験・CBT免疫学の全体像

全体像

免疫学の学習範囲は以下の主要テーマに整理できます。

自然免疫

好中球・マクロファージ・NK細胞など病原体侵入に対する最初の防御に関わる細胞を扱います。TLR(Toll様受容体)によるパターン認識はCBTで頻出のポイントです。

獲得免疫

B細胞とT細胞が主体となります。B細胞は抗体を産生し、T細胞はCD4陽性T細胞(ヘルパーT細胞)とCD8陽性T細胞(キラーT細胞)に分化します。MHCクラスⅠ・Ⅱを介した抗原提示とリンパ球活性化はCBT・国試レベルにおいて必須知識となるため、ぜひ押さえたいところです。

抗体の種類、及びそれに付随する免疫反応

免疫グロブリン(主にIgG, IgA, IgM, IgE)の構造と機能について学びます。IgMは一次応答、IgGは二次応答に重要となり、IgAは粘膜免疫、IgEはⅠ型アレルギーに関与します。CBT・国試いずれにおいても抗体別の特徴や機能の違いは必ず問われうるものとなります。

サイトカインと免疫ネットワーク

IL-1, IL-6, TNF-αは炎症反応を促進。IL-2はT細胞増殖、IL-4・IL-5はB細胞活性化、IL-17は自己免疫に関与。サイトカインストームは国試でも狙われやすいテーマ。

免疫寛容と自己免疫

胸腺での自己抗原認識、制御性T細胞の役割について学びます。この範囲は国試よりもCBTの基礎医学分野で問われやすい傾向にあります。

移植免疫・免疫抑制

拒絶反応の機序や急性、慢性拒絶反応の例、免疫抑制薬(シクロスポリン、タクロリムス、ステロイド)の作用機序について学びます。免疫抑制薬の作用機序はCBTに、拒絶反応の種類は国試で問われやすい分野となっています。

免疫学は単独では抽象的に感じやすいですが、感染症学・膠原病学・血液内科と結びつけて学ぶことで臨床的に活きる知識になります。

CBT・医師国家試験 免疫学頻出ポイント

CBT・国試頻出ポイント

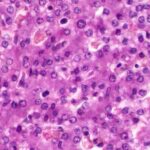

1 免疫細胞とマーカー

CD3:T細胞、CD4:ヘルパーT細胞、CD8:キラーT細胞、CD19/20:B細胞、CD56:NK細胞などはCBT・国試で頻出の知識となります。

また、特にCBTでは「フローサイトメトリーの結果から病態を推測する」という形で出題されることもあるため、フローサイトメトリーについても要対策です。

2 MHCと抗原提示

MHCクラスⅠは赤血球を除くすべての有核細胞に発現しCD8陽性T細胞へ抗原提示、MHCクラスⅡは抗原提示細胞にのみ発現しCD4陽性T細胞へ抗原提示します。移植免疫や自己免疫疾患と直結するテーマで、CBTをはじめとして国試の必修でも出題されます。

3 抗体とそれに伴う免疫応答

IgM:5量体を形成、初期応答で上昇、IgG:二次応答で主役。胎盤通過性あり、IgA:2量体形成、粘膜免疫、IgE:Ⅰ型アレルギー、アナフィラキシー機序として重要といった知識はCBTでも必須のものです。

4 アレルギー分類(Gell & Coombs)

Ⅰ型:即時型(アナフィラキシー、気管支喘息)、Ⅱ型:抗体依存性細胞障害(自己免疫性溶血性貧血)、Ⅲ型:免疫複合体型(SLE、血清病)、Ⅳ型:遅延型(接触皮膚炎、ツベルクリン反応)のアレルギー分類は必ず記憶しましょう。

機序まで把握することで丸暗記ではなく病態からアレルギー分類を逆算することも可能です。

5 免疫不全症

X連鎖無γグロブリン血症(Bruton病)、DiGeorge症候群(胸腺低形成)、慢性肉芽腫症(好中球機能異常)などはCBTでも必ず聞かれる範囲であり、国試では血液内科、小児科問題の定番となっています。若年発症免疫異常は必ず先天性免疫不全を考慮するようにしましょう。

6 自己免疫疾患と抗体

SLE:抗dsDNA抗体、抗Sm抗体、Sjögren症候群:抗SS-A/SS-B抗体、多発性筋炎/皮膚筋炎:抗Jo-1抗体、抗MDA5抗体、抗Tif1-γ抗体、強皮症:抗Scl-70抗体、抗セントロメア抗体は頻出です。

国試では「臨床像+特異的抗体名」を関連付けて問う形式が繰り返されます。特に皮膚筋炎は抗MDA5抗体は急速進行性間質性肺炎、抗Tif1-γ抗体は悪性腫瘍合併がよく問われるため、近年の国試では要マークの知識となります。

医師国試・CBT免疫学の効率的な勉強法

学習のコツ

免疫学は「暗記の迷路」に陥りやすい分野ですが、効率的に学ぶための工夫があります。まず図解と表を活用しましょう。自然免疫と獲得免疫の流れをフローチャートで整理し、抗体の種類やアレルギー型を表にまとめると理解が進みます。サイトカインの流れもまとめておけると臨床範囲に進んだ際に病態理解に役立ちます。また、どの科目でも共通する事項ですがQBの問題演習を通じて出題形式を確認することが必須です。免疫学は知識を網羅的に持っていても、実際の問題形式に慣れていないと得点につながりません。また、感染症学・血液内科・膠原病内科、小児科とリンクさせて学習すると知識が有機的に結びつき、記憶が長期に残ります。

📊 視覚化で理解

フローチャートや表を作成し、複雑な免疫機構を整理

📝 問題演習

QB(クエスチョンバンク)で出題パターンを把握

🔗 科目横断学習

感染症学・膠原病学と関連付けて学習

まとめ|医師国家試験・CBT免疫学対策のポイント

まとめ

免疫学は、抽象的で難解とされがちな分野ですが、感染症・自己免疫疾患・移植・腫瘍免疫など臨床医学の幅広い領域に直結する重要科目です。CBT・国試では抗体の種類やMHC、免疫不全症、自己免疫疾患の抗体、免疫抑制薬などが定番出題領域です。図表整理と過去問演習を通じて効率的に攻略すれば、必修・一般ともに確実に得点源とすることができます。