【2025年版】医師国家試験・CBT対策|病理学の勉強法と頻出ポイント

医学部科目別進級対策シリーズ〜⑦

医師国家試験予備校での指導経験から、多くの医学部生が病理学に苦手意識を持っていることがわかっています。しかし、医師国試予備校で体系的に学ぶことで、病理学は医師国家試験対策の強力な武器となります。

本記事では、CBT・国家試験に合格するための病理学の重要ポイントと効率的な勉強法を解説します。

医師国家試験において病理学は、単独の出題だけでなく、臨床各科と横断的に出題される最重要分野です。適切な対策により、確実に得点源にすることができます。

病理学とは – 医師国家試験での位置づけ

導入

病理学は、病気の原因・発生機序・形態的変化を明らかにする学問です。顕微鏡での組織像と肉眼的な病変を関連付け、正常から逸脱した病態を理解することが目的です。

医学部学生が苦手としやすい理由は、顕微鏡像の暗記量が膨大であること、また病理発生のメカニズムが多岐にわたるため体系的に整理しにくい点にあります。

しかし、病理学は臨床と基礎を結ぶ最重要分野であり、CBT・国試においても分野の垣根を超えて出題されます。腫瘍、炎症、循環障害、遺伝病、自己免疫疾患など広範囲をカバーしており、臨床診断の根拠を支える土台でもあるため、病理学に苦手意識を持たないことがその後の臨床医学を学ぶうえで有利になります。

病理学の体系的理解

全体像

病理学は大きく総論(病気の基本的な原理)と各論(臓器ごとの病態)に分けられます。

炎症と修復

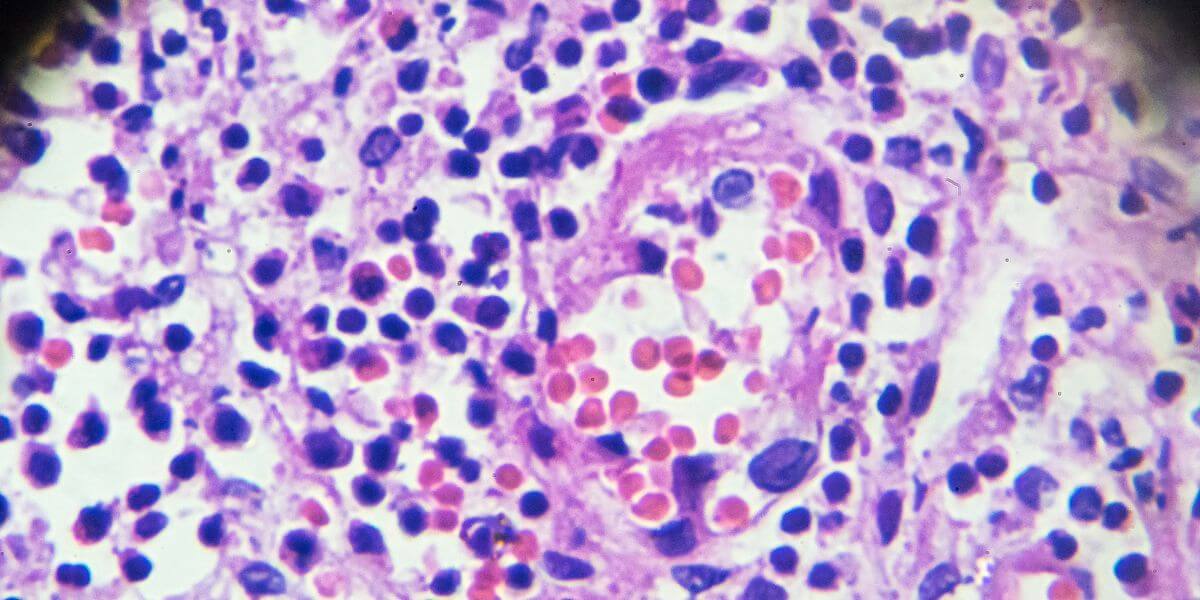

急性炎症は好中球浸潤と滲出液、慢性炎症はリンパ球浸潤と線維化が特徴です。肉芽組織の形成や瘢痕化などといった治癒過程は主にCBTで出題されます。

循環障害

血栓、塞栓、梗塞、出血、浮腫などを取り扱います。肺血栓塞栓症や脳梗塞の機序を理解するための基礎となります。また、コレステロール塞栓症など、組織所見で診断できるものは国試で多く出題されます。

腫瘍

良性と悪性の区別、癌の浸潤・転移のメカニズムを学びます。腫瘍病理は国試で最重要分野のひとつとなります。特に良性腫瘍と悪性腫瘍の病理像の違いは必ず出題される分野です。

遺伝病・分子病理

染色体異常、遺伝子変異、がん抑制遺伝子やオンコジーンについて学びます。近年は分子標的薬との関連で出題が増えており、分子標的薬の適応判断を病理組織画像で判断させる問題がCBT・国試を通じて増加しています。

免疫・感染症病理

免疫関連の疾患組織像や細菌・ウイルス・真菌・寄生虫感染に伴う病理像を学びます。リンパ腫などのReed-Sternberg細胞や結核の乾酪壊死やウイルス性肝炎の組織像、パピローマウイルス関連の病理組織像は定番問題となっています。

各臓器の病理

肺(肺癌、間質性肺炎)、肝臓(肝炎、肝硬変、肝細胞癌)、腎臓(糸球体腎炎)、心臓(心筋梗塞)、脳(脳梗塞、神経変性疾患)など。各臓器別の疾患組織像はもちろん臨床病態の把握や各疾患像の理解に直結するため、CBT・国試最頻出であるのはもちろんである上に毎回の臨床科目の勉強で必ず目に触れるものとなります。

以上からもわかるように病理学の本質は、

「顕微鏡像や病理所見を臨床所見と結びつけて考えること」

にあります。

医師国家試験・CBT頻出ポイント徹底解説

CBT・国試頻出ポイント

1. 炎症と免疫反応

CBTでは組織像の提示によりサルコイドーシスなどの疾患を鑑別させる問題が頻出です。国試では患者背景とともに炎症病理像が出題され、潰瘍性大腸炎とCrohn病の鑑別を求めるような問題が全分野通して出題されます。

2. 循環障害

血栓性梗塞については心筋梗塞・脳梗塞の組織像や時間経過に伴う組織像の変化(好中球浸潤→マクロファージ→線維化)が画像と合わせて出題されます。また、出題頻度は上の2つに劣りますが腎梗塞などの他臓器の虚血性病変に関する病理像も出題されることがあります。

3. 腫瘍病理

腫瘍に関しては、国試で「良性と悪性の違い」を直接問われることは少なく、むしろ臓器ごとの癌の組織型と臨床像が問われます。例えば肺癌で腺癌は末梢発生・女性非喫煙者に多い、扁平上皮癌は喫煙と関連、小細胞癌は中心発生・高悪性度などです。また、HER2や染色体転座に伴うFISH像は、分子標的薬(トラスツズマブ、ゲフィチニブ)の適応と絡めて出題されることが多いです。

4. 腎病理

糸球体病変は「光学顕微鏡・蛍光抗体・電子顕微鏡」の三段階所見を関連付けて問われます。国試では「患者の症例提示+腎生検像+疾患名」という形式で出され、毎年のように登場します。腎臓範囲は病理像で診断がつくため、各疾患について要対策となります。

5. 肝病理

肝炎・肝硬変・肝癌への進展は「時系列の流れ」として問われることが多いです。急性肝炎の小葉中心性壊死、慢性肝炎のpiecemeal necrosis、肝硬変の偽小葉形成、そして肝細胞癌へ至る連続性は定番です。アルコール性肝障害ではMallory体、非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)は肥満・糖尿病の背景と合わせて問われます。

6. 神経病理

神経変性疾患では「疾患と病理所見の対応関係」を問う問題が必修です。アルツハイマー病は老人斑と神経原線維変化、パーキンソン病はLewy小体、クロイツフェルト・ヤコブ病は海綿状変化と関連付けて整理します。脳梗塞では特にCBTで発症後数時間〜数週間の経時的な病理像が問われるため、時間軸で暗記する必要があります。

8. 感染症病理

感染症では「病原体と組織像」の組み合わせが典型的に出題されます。結核では乾酪壊死、梅毒ではゴム腫が重要です。さらに、ウイルス性肝炎やHIV感染に伴う病理所見は肝病理・免疫学と横断的に問われます。

医師国家試験合格のための学習戦略

学習のコツ

病理学の学習では、まず正常組織像の理解が前提となります。組織学で学んだ正常像を基盤に、異常所見を比較する形で覚えると効率的です。また、写真問題への対応力を鍛えることが必須です。H-E染色像は国試で定番となっており、視覚的に特徴を把握しておくことが大切です。

次に、臨床との橋渡しを意識することです。例えば腎病理を学んだら腎臓内科の症例と結び付け、肺癌の組織型を学んだら胸部CT像や治療選択と関連づけると知識が有機的につながります。

病理学は単なる暗記科目ではなく、「なぜこの変化が起きるのか」という病態生理の理解が得点につながります。

まとめ – 医師国家試験対策における病理学の重要性

まとめ

病理学は病気の原因や病態を形態学的に理解する学問であり、臨床科目の基盤を支える重要分野です。国試では炎症、循環障害、腫瘍、腎・肝・呼吸器・神経の病理像が繰り返し問われ、臨床診断や治療選択と直結します。

組織学と連動させて正常像と異常像を比較すること、写真問題への対策を徹底することが効率的な学習法です。病理学をしっかり理解することで、臨床科目全般の理解も飛躍的に深まります。

「CES医師国家試験予備校」での系統的な学習により、病理学を得点源に変えることができます。過去問対策と最新の出題傾向を踏まえた勉強法で、確実な合格を目指しましょう!