【2025年版】細胞生物学の効率的な勉強法|医師国家試験・CBT対策の基礎医学攻略ガイド

#基礎医学

#医師国家試験

#CBT対策

#医学部勉強法

#薬理学

医学部科目別進級対策シリーズ〜② 細胞生物学

医師国家試験の勉強法でお悩みの医学部生の皆さんへ。細胞生物学は基礎医学の出発点でありながら、薬理学や腫瘍学など臨床科目にも直結する重要科目です。本記事では、医学部の定期試験からCBT、医師国家試験まで使える、細胞生物学の効率的な勉強法を詳しく解説します。

細胞生物学 – 基礎医学から臨床医学への架け橋

導入

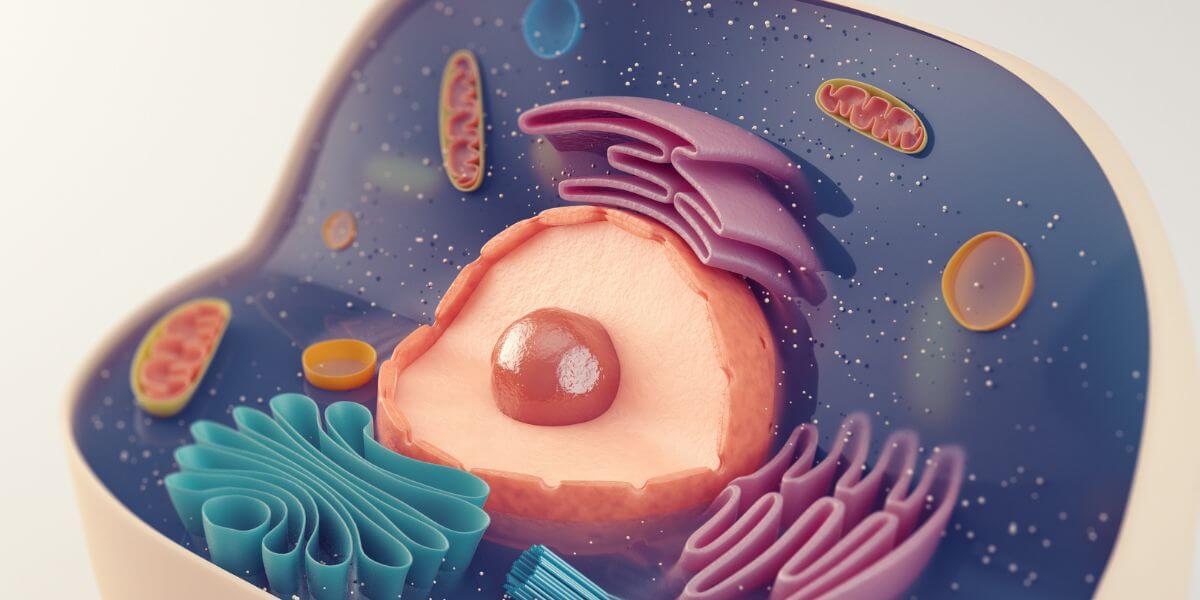

細胞生物学は、医学部における基礎医学の出発点であり、生命活動を細胞レベルで理解する学問です。核やミトコンドリア、小胞体やゴルジ体といった小器官、細胞骨格やシグナル伝達など、顕微鏡や分子生物学的手法を通じて観察される現象を対象とします。国試やCBTでは、腫瘍学や遺伝学、薬理学と関連する出題が多く、基礎知識でありながら臨床との橋渡しを担う重要科目です。

学生が苦手とする理由は、目に見えない分子の動きを想像しなければならない抽象性、そして膨大な概念を互いに関連づけて理解する必要がある点です。しかし、細胞生物学を臨床に直結させて学ぶと、病態生理の理解が深まり、国試の得点源となる分野でもあります。今回の記事では細胞生物学の全体像や大まかな分類、そして実際の疾患に関連させながらどういったポイントを抑えて勉強を行っていくかを解説していこうと思います。

医学部のストレート合格率を左右する基礎医学。その中でも細胞生物学は、後の薬理学や病理学の理解に直結するため、早期からの体系的な学習が重要です。

細胞生物学の全体像と学習ポイント

全体像

細胞生物学で扱う範囲は多岐にわたり、一見すると膨大ですが、いくつかの大きなテーマに整理できます。

1. 細胞膜と物質輸送

まず、細胞膜と物質輸送です。リン脂質二重層からなる膜にはチャネルやトランスポーターが存在し、イオンや栄養素の輸送を担います。代表例がNa⁺/K⁺ ATPaseで、これは心不全治療薬ジギタリスの作用標的として薬理学で必須知識となります。さらに受容体はGタンパク質共役型やチロシンキナーゼ型などがあり、内分泌学や免疫学でのホルモン・サイトカイン作用の理解に直結します。また、チロシンキナーゼは近年分子標的薬として慢性骨髄性白血病、乳癌の治療標的になっているものもあります。

2. 細胞小器官の機能と疾患

次に細胞小器官です。核ではDNA複製とRNA転写、ミトコンドリアではATP産生、小胞体・ゴルジ体ではタンパク質合成と修飾、リソソームでは不要物の分解が行われます。これらは単なる知識ではなく、異常時の病態(例:ミトコンドリア病、ライソゾーム病)として国試で頻出となっています。特に微生物学や感染症の範囲でウイルスの複製サイクル、潜伏感染方式を学ぶ際に重要な知識となります。

| 細胞小器官 | 主な機能 | 関連疾患 | 国試出題頻度 |

|---|---|---|---|

| ミトコンドリア | ATP産生 | MELAS、MERRF | ★★★★★ |

| リソソーム | 不要物分解 | Gaucher病、Fabry病 | ★★★★☆ |

| 小胞体 | タンパク質合成 | 小胞体ストレス関連疾患 | ★★★☆☆ |

| ゴルジ体 | タンパク質修飾 | 先天性糖鎖修飾異常症 | ★★☆☆☆ |

3. 細胞骨格と抗がん剤

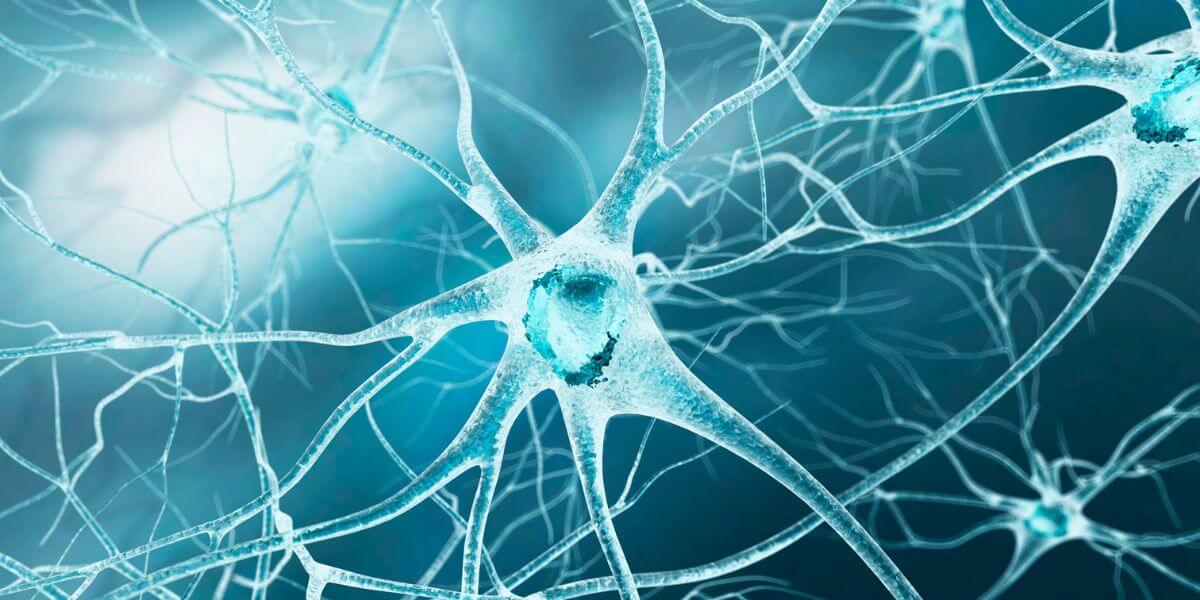

細胞骨格も重要です。アクチンや微小管は細胞の形態維持、物質輸送、分裂に必須で、神経疾患や抗がん剤の作用機序と結びつきます。

4. 細胞周期とアポトーシス

さらに細胞周期とアポトーシスは腫瘍学と直結します。チェックポイントを制御するp53やRbの異常は癌化の原因であり、国試頻出テーマです。ほとんどの抗がん剤は細胞周期の阻害を行うものであり、CBTでは薬剤ごとに細胞複製の図とともに薬剤の作用部位を問う問題が出題されたことがあります。

5. シグナル伝達経路

最後にシグナル伝達も非常に重要な概念となっています。MAPキナーゼ経路やJAK-STAT経路は免疫学・腫瘍学・血液内科の理解に不可欠で、分子標的薬の登場以降ますます重要視されています。

このように細胞生物学は単なる暗記ではなく、「異常時にどんな疾患が生じるか」を意識することで、臨床との接点が明確になります。

医師国家試験・CBTの頻出ポイント【2025年最新】

国試頻出ポイント

- 癌抑制遺伝子と細胞周期

細胞周期を制御する分子は国試の常連です。p53は細胞周期の停止やアポトーシス誘導を担い、その異常は腫瘍化に直結します。Rb遺伝子異常は網膜芽細胞腫の理解に不可欠です。 - ミトコンドリア病

MELAS(ミトコンドリア脳筋症)、MERRFなど、母系遺伝疾患が小児科・神経内科で出題されます。特徴は「母親も軽度の症状を持つ」という遺伝形式で、国試で差がつく出題となっています。 - リソソーム病

Gaucher病、Fabry病、Pompe病といったライソゾーム蓄積病は代謝異常症として小児科・内科問題に頻出します。これらの疾患群に関する出題では鑑別のポイントを押さえて暗記を行うことが非常に重要となります。この際に細胞生物学の知識がないと丸覚えの状態になってしまい、非常に難しいものとなってしまいます。 - 細胞骨格と疾患

抗がん剤ビンクリスチンやタキソールは微小管を標的とします。薬理学の定番問題ですが、細胞骨格の理解がないと難解に感じるかと思います。また、神経変性疾患において、神経細胞の病理画像と関連して出題されることが非常に多いです。 - 膜輸送と薬理作用

Na⁺/K⁺ ATPase阻害作用を持つジギタリスは心不全治療薬の必修知識です。細胞膜輸送と臨床薬理が直結する好例となっています。細胞のチャネル蛋白の作用を覚えることで薬理学的知識に裏付けされた薬剤の暗記が可能となります。 - シグナル伝達

JAK-STAT経路は造血因子受容体を介するもので、貧血や造血幹細胞治療の理解に必須です。また、チロシンキナーゼ経路は悪性腫瘍の発生に直結し、イマチニブなどの分子標的薬の作用機序を理解するうえで重要です。

これらはすべて「基礎知識が臨床問題の解答に直結する」典型例です。

医学部生のための細胞生物学・効率的勉強法

学習のコツ

細胞生物学を得意分野にするには工夫が必要です。医師国家試験の勉強法として、以下の3つのポイントを押さえましょう。

学習チェックリスト

まず図解重視で勉強を行うようにしましょう。シグナル経路や細胞周期は文章では抽象的ですが、フローチャート化すると理解が深まります。また、細胞内局在も大切であるため図を用いることで効率的にシグナル経路や細胞内局在を押さえることが可能です。

次に講義などで登場する臨床知識と結びつけて覚えるようにしましょう。例えば「p53異常 → 腫瘍」「Na⁺/K⁺ポンプ阻害 → 強心薬」という具合に、病気や薬と関連づけることが効率的な記憶定着につながります。

また、QBなどを用いた問題演習も効果的で、出題パターンを把握すれば効率よく対策できます。

推奨学習スケジュール

- 1-2年生:基本概念の理解と図解作成

- 3-4年生:臨床科目との関連づけ学習

- 5年生:CBT対策として問題演習開始

- 6年生:国試過去問で頻出ポイント確認

医学部の定期試験で高得点を取るだけでなく、CBTや医師国家試験での応用力を養うためには、早期から臨床を意識した学習が重要です。基礎医学の段階で「なぜこれを学ぶのか」を理解することが、医学部のストレート卒業率向上につながります。

まとめ – 基礎医学から臨床医学への確実なステップ

まとめ

細胞生物学は抽象的で学習者が敬遠しがちですが、腫瘍学・薬理学・遺伝学などを始めとする基礎医学や臨床問題と直結する分野です。図解、臨床との接点、問題演習を活用すれば安定した得点源になります。細胞生物学を早期に対策し、他の基礎医学の学習にスムーズに移行しましょう。

医師国家試験の勉強をいつから始めるか迷っている方へ。細胞生物学は1-2年生の段階でしっかりと理解しておくことで、後の薬理学や病理学の学習効率が飛躍的に向上します。CBTで落ちる人の多くは基礎医学の理解不足が原因です。医学部のストレート合格を目指して、今から計画的な学習を始めましょう。